Activités autour du projet “Passages” à la Maison de la culture yiddish

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

25/01/2018

Premiers savoirs de la Shoah (rencontre littéraire)

À l’occasion de la parution de Premiers savoirs de la Shoah (CNRS éditions, 2017), Gilles Rozier recevra Judith Lindenberg, directrice de l’ouvrage, et deux des contributeurs: Constance Pâris de Bollardière et Arnaud Bikard (sous réserve).

Les lendemains de la seconde guerre mondiale virent l’émergence de multiples initiatives cherchant à penser et à faire connaître le Génocide. Partout dans le monde, de nombreux survivants se firent chercheurs, écrivains, reporters ou éditeurs et utilisèrent le yiddish comme moyen d’expression privilégié. Cet ouvrage vient confirmer la pertinence d’intégrer le point de vue des victimes à une historiographie qui a longtemps voulu l’ignorer.

01/02/2018

Carte blanche à Philippe Boukara : L’assassinat de Petlioura et le « procès des pogroms »

Les pogroms d’Ukraine dans les années 1918–1921 sont une sorte de prélude au Génocide. En 1926, l’assassinat à Paris du leader des nationalistes ukrainiens par Sholem Shvartsbard a ouvert une controverse sur le partage des responsabilités dans ces événements.

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

17/03/2018

Inauguration de l’exposition virtuelle

La Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem vous invite à participer à son nouveau projet de documentation ! Passages a pour but de valoriser la vie culturelle yiddish en France en créant la plus grande base de données dédiée à ce sujet.

13/10/2018

L’immigration juive polonaise à Paris : Les années 1920-1950

Conférence de Jean Laloum

Jean Laloum, historien, chercheur au CNRS, et auteur de Les juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50 (CNRS éditions, 1998), présentera un diaporama sur l’immigration juive polonaise à Paris pendant cette période.

14/10/2018

Séminaire de niveau intermédiaire (soit niveaux 3 et 4). Thème : Paris dans la littérature yiddish

Avec Nadia Déhan-Rotschild, Tal Hever-Chybowski, Natalia Krynicka et Rubye Monet. Ce nouveau séminaire permettra aux étudiants de Paris et d’ailleurs de se retrouver pour une journée d’étude conviviale dans une ambiance linguistique yiddishophone.

17/01/2019

Ils étaient juifs, résistants, communistes

Rencontre littéraire avec Annette Wieviorka

Pendant la seconde guerre mondiale, les groupes des FTP-MOI (Francs-tireurs partisans–Main-d’œuvre immigrée), pour beaucoup de jeunes Juifs originaires d’Europe orientale, participèrent à Paris, mais aussi à Lyon et à Grenoble, à la lutte armée contre l’occupant. Avec l’ouverture des archives de la police et du ministère de l’Intérieur et la publication des mémoires de plusieurs acteurs, la seconde édition de Ils étaient juifs, résistants, communistes (éditions Perrin, 2018) jette un nouvel éclairage sur le rôle des FTP-MOI dans la Résistance. L’historienne Annette Wieviorka y approfondit aussi l’histoire du milieu yiddishophone de France auquel appartenait sa famille. Gilles Rozier, éditeur et écrivain, s’entretiendra avec l’auteure.

19/01/2019

L’histoire mouvementée de la Bibliothèque Medem

Conférence de Natalia Krynicka dans le cadre dy cycle “La Bibliothèque Medem ouvre ses portes”

14/02/2019

La culture yiddish à l’Exposition universelle

Conférence avec Nick Underwood

Dans l’entre-deux-guerres, environ 150 000 immigrants juifs formèrent à Paris une communauté disparate mais cimentée par le yiddish. Nick Underwood mettra en lumière la formidable place accordée à la culture dans cette communauté, et un événement aujourd’hui méconnu qui propulsa le yiddish sur la scène internationale : la présence d’un pavillon de la culture juive moderne à l’Exposition universelle de 1937.

Historien spécialiste de l’histoire de l’immgration juive en Europe, Nick Underwood travaille actuellement à un livre sur le yiddish et la communauté juive à Paris dans l’entre-deux-guerres : Yiddish Paris, Nation and Community in Interwar France.

24/09/2019

Mémoire du yiddish : Rencontre avec Rachel Ertel

Au fil des souvenirs de Rachel Ertel, qui dessinent un étonnant parcours, émergent les grandes problématiques au coeur de la création littéraire et de la traduction : comment transmettre une mémoire perdue, ressusciter un monde ? Comment concilier le deuil de la langue et la jouissance esthétique de la traduction, de la transposition, de l’écriture ?

Auteure, traductrice, fondatrice du Centre d’études judéo-américaines à Paris 7, Rachel Ertel s’entretiendra avec Carole Ksiazenicer-Matheron, enseignante de littérature comparée à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

17/10/2019

Une nouvelle publication des éditions Bibliothèque Medem : Le catalogue de l’imprimerie Beresniak

Une publication des éditions Bibliothèque Medem (octobre 2019), en partenariat avec l’institut René Goscinny. Fondée à Paris peu avant la première guerre mondiale par Abraham Lazare Beresniak, émigré de Russie, l’imprimerie Beresniak s’était spécialisée dans l’impression de livres en différentes langues et typographies (yiddish, hébreu, russe, polonais, etc.). À travers son catalogue se dessine un panorama culturel, historique et sociologique allant de l’entre-deux-guerres jusqu’à sa fermeture en 1976. L’imprimerie publia notamment en 1973 l’édition originale en russe de l’Archipel du goulag, d’Alexandre Soljenitsyne, dont le manuscrit sortit clandestinement d’URSS. Philippe Boukara, historien, s’entretiendra avec Natalia Krynicka, éditrice, et Aymar du Chatenet, administrateur de l’institut René Goscinny. En présence d’Ariel Beresniak et Anne Goscinny, arrière-petits-enfants du fondateur de l’imprimerie. La rencontre sera suivie du verre de l’amitié.

06/06/2020

Wolf Wieviorka par Annette Wieviorka : visioconférence

Arrivé à Paris en 1924, Wolf Wieviorka (Żyrardów, 1898 – Auschwitz, janvier 1945) fut écrivain et l’une des figures les plus intéressantes du journalisme yiddish. À l’initiative de son fils Meni, ses deux recueils de nouvelles, Est et ouest / Déracinés, qui décrivent le milieu des immigrés juifs dans le Paris de l’entre-deux-guerres, ont été publiés par les éditions Bibliothèque Medem dans une traduction de Batia Baum et Shmuel Bunim.

Ce fut aussi mon grand-père, et j’ai mis à profit le confinement pour commencer à écrire son histoire. C’est ce « work in progress » que je vais présenter.

Annette Wieviorka, historienne du Génocide, est directrice de recherches au CNRS.

10/06/2020

Les Juifs de Roumanie en France : visioconférence de Philippe Boukara

La population juive de Roumanie a été au XIXe et au XXe siècle l’une des plus importantes du continent européen. Un segment de cette population, relativement modeste numériquement mais significatif qualitativement, s’est établi en France. On tentera ici de proposer à la fois un portrait de groupe sur plusieurs générations, et une série de profils de personnalités marquantes.

Conférence de Philippe Boukara, historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

17/06/2020

« It Is Necessary for Workers to Read » : Yiddish Libraries and Political Radicalization and Activism in Interwar France

Visioconférence en anglais de Nick Underwood

Join us for Professor Nick Underwood’s online lecture in English about Yiddish-language libraries in 1930s Paris. Home to a large, Yiddish-speaking Jewish population, interwar Paris was a hub of global Yiddish culture. Multiple leftist Yiddish libraries provided communal spaces and written materials for workers and immigrants to learn about Jewish and French radical politics. Professor Underwood will describe the spectrum of leftist Yiddish-language libraries in Paris, such as the Bundist-affiliated Medem-klub and Communist-linked Kultur-lige, and explore the divisions and the collaborations among them.

Dr. Nick Underwood will join The College of Idaho as an assistant professor of history and the Berger/Neilson Chair of Judaic Studies this fall. Recently, he was a research fellow at the Frankel Institute for Advanced Judaic Studies at the University of Michigan as a member of the cohort working on the theme « Yiddish Matters. » His work has appeared in several journals, and his first book, Yiddish Paris : Staging Nation and Community in Interwar France is forthcoming from Indiana University

Press.

15/10/2020

Rencontre avec Ruth Zylberman

Après un magnfique documentaire diffusé sur Arte, Ruth Zylberman propose dans son livre 209 rue Saint-Maur, Paris Xe – Autobiographie d’un immeuble (éditions du Seuil/Arte, février 2020), une réflexion bouleversante sur les traces du passé, les lieux où se loge la mémoire et le lien invisible entre les vivants et les morts. Car cette autobiographie d’un immeuble est aussi une forme d’écriture de soi.

Ruth Zylberman est écrivaine et documentariste. Elle a notamment réalisé Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe (Zadig productions, Arte France, 2017).

Rencontre animée par Gilles Rozier,écrivain et éditeur aux éditions de l’Antilope.

03/12/2020

« Heureux comme Dieu en France ? » : Visioconférence de Phillippe Boukara

Qu’y a-t-il derrière la formule « Heureux comme Dieu en France ? » De la naissance de la langue yiddish sur les bords du Rhin jusqu’aux vagues migratoires successives d’Europe centrale aux XIXe et XXe siècles, une vue d’ensemble sur la composante ashkénaze de la judaïcité française: ses institutions culturelles, sociales et politiques, quelques-unes de ses figures.

Conférence de Philippe Boukara, historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

05/12/2020

Chronique d’une vie d’artiste avec Talila (sur Zoom)

Depuis toujours Talila a aimé chanter. Ancienne du Dror, le mouvement de jeunesse sioniste, elle aurait pu se tourner vers la chanson hébraïque ou, fidèle enfant de la République, la chanson française. C’est pourtant dans le chant yiddish qu’elle a effectué sa belle carrière.

Lors de cette conversation avec Gilles Rozier, Talila sautillera de chanson en chanson. Elle racontera comment telle mélodie, puis telle autre et encore tel chant, finissent par constituer une vie et raconter une histoire.

10/01/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

16/01/2021

Le « secteur juif » du Parti communiste français : visioconférence de Zoé Grumberg

Militer en minorité ? Le « secteur juif » du Parti communiste français de la Libération aux années cinquante.

Après la Libération, la vie juive, notamment le militantisme, se reconstruit petit à petit en France, entre ruptures et continuités. Quel a été le rôle du PCF dans l’intégration des immigrés juifs en France et dans leur réintégration après la Shoah ? Que deviennent les Juifs communistes yiddishophones de la section juive de la Main-d’oeuvre immigrée (MOI) du PCF ? Comment les militants concilient-ils les intérêts du PCF et ceux des Juifs, dans la France républicaine et universaliste de l’après-guerre ?

Zoé Grumberg, docteure en histoire (Sciences Po Paris), est l’auteure d’une thèse intitulée Militer en minorité ? Le « secteur juif » du Parti communiste français de la Libération aux années cinquante, qui interroge la complexité des hommes et d’une époque.

30/01/2021

La vie parisienne… yiddish

Revue de presse. Visioconférence de Gilles Rozier.

À travers la presse yiddish, les articles, les petites annonces, les publicités, se dessine la vie juive à Paris. Où les événements et phénomènes de société prennent des couleurs différentes selon les journaux.

Une revue de presse vivante et savante, à la date du 29 novembre 1967, au lendemain de la « fameuse » conférence de presse du général de Gaulle.

A l’issue de la conférence, le public sera invité à partager son expérience de lecteur et ses souvenirs.

07/02/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

09/02/2021

Les Juifs immigrés à Paris à la Libération : conférence de Philippe Boukara (sur Zoom)

Visioconférence de Philippe Boukara dans le cadre du cycle “Immigrés juifs à Paris dans le tumulte du XXème siècle”

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

06/03/2021

Les enfants de la CCE : visio-conférence de Zoé Grumberg

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, dans le monde juif français, les enfants font l’objet d’une attention particulière. Ils représentent en effet l’avenir d’une communauté décimée par la Shoah. Les initiatives juives pour l’enfance mettent toutes l’accent sur la reconstruction et le renouveau. Elles diffèrent toutefois sur la forme que doit prendre la prise en charge de l’enfance et de la jeunesse juives. À la différence d’autres organisations, les Juifs communistes rejettent l’idée d’une éducation neutre. Ils fondent leur propre structure pour l’enfance, la Commission centrale de l’enfance (CCE), qui propose un programme pédagogique à la croisée des méthodes de pédagogie active et du militantisme. »

Zoé Grumberg est historienne, elle enseigne à Sciences Po Paris et Sciences Po Toulouse.

11/03/2021

Les Juifs immigrés à Paris au temps de la guerre froide

Visioconférence de Philippe Boukara dans le cadre du cycle “Immigrés juifs à Paris dans le tumulte du XXème siècle”

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

14/03/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

18/04/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

16/05/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

3/06/2021

Les écrivains yiddish à Paris : une conférence de Yitskhok Niborski (sur Zoom)

Une conférence de Yitskhok Niborski.

La vie culturelle yiddish à Paris a connu un développement prometteur dans l’entre-deux-guerres. Les écrivains yiddish, partageant généralement la précarité économique de la plupart des immigrés ashkénazes, ont trouvé une thématique riche et passionnante dans les conflits sociaux et politiques de cette période agitée, dans les beautés et misères de la ville et dans la vie artistique, où les peintres et sculpteurs yiddishophones étaient nombreux. En même temps, se développent le théâtre et les périodiques yiddish, y compris des quotidiens à partir de 1926. La coupure de la guerre a été bien sûr néfaste pour les auteurs comme pour les lecteurs. Plusieurs écrivains participent à la Résistance, et leur tribut au Génocide est très lourd. À partir de la Libération, les auteurs yiddish survivants, dont beaucoup récemment arrivés, vont écrire un nouveau chapitre palpitant de la littérature yiddish.

13/06/2021

Séminaire mensuel de littérature yiddish (sur Zoom)

Séminaire mensuel de littérature yiddish sous la direction de Yitskhok Niborski et Natalia Krynicka.

Thème : Paris dans la littérature yiddish

27/06/2021

Chasse au trésor au Pletsl ! (en présentiel)

Une activité proposée et organisée par un groupe d’élèves des cours de yiddish.

14/08/2021

Les écrivains yiddish à Paris : une conférence (sur Zoom)

Yidishe shrayber in Pariz : conférence en yiddish de Yitskhok Niborski.

Dans le cadre du programme culturel de la 10e Université d’été de langue et de littérature yiddish. Activité ouverte à tous.

15/08/2021

Promenade virtuelle à travers Paris yiddish : conférence (en yiddish, sur Zoom)

A virtueler shpatsir iber yidishn Pariz : conférence en yiddish de Natalia Krynicka.

Dans le cadre du programme culturel de la 10e Université d’été de langue et de littérature yiddish. Activité ouverte à tous.

13/11/2021

La longue histoire des mots français en yiddish : conférence (sur Zoom)

Conférence de Tal Hever-Chybowski.

Bien avant qu’un nombre considérable d’immigrants yiddishophones d’Europe de l’Est ne viennent en France au siècle dernier, les mots français étaient déjà présents en abondance dans la langue des Juifs ashkénazes. En fait, certains des mots les plus anciens du yiddish appartiennent à la composante romane du yiddish. Depuis le XVIIIe siècle – et peut-être même avant – certains mots français sont entrés dans le yiddish par le biais du langage théâtral, qui se caractérisait (tant en allemand qu’en yiddish) par une forte présence de mots français, jugés élégants ou de classe. Un nombre encore plus important de mots français sont entrés dans le yiddish par le biais du russe et d’autres langues européennes intermédiaires. Et bien sûr, l’immigration yiddishophone en France a fourni tout un vocabulaire de mots français-yiddish. Cette conférence offrira un long et large panorama de l’histoire du dialogue (souvent, unidirectionnel) entre ces deux langues, tout en discutant des origines des apparitions souvent surprenantes de mots français en yiddish.

8/01/2022

La vie culturelle yiddish à Paris : promenades à la carte (sur Zoom)

À partir de la fin du XIX s., Paris devient un des centres importants de la vie socioculturelle yiddish. Des écrivains et journalistes émigrés de l’Europe orientale s’y installent, des réseaux se créent, on voit apparaître des maisons d’édition, des imprimeries, des bibliothèques, des théâtres, des centres culturels et associatifs de différentes orientations politiques.

Natalia Krynicka, bibliothécaire à la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem, présentera la carte virtuelle interactive du projet Passages : la vie culturelle yiddish en France et fera découvrir au public des lieux emblématiques du Paris yiddish.

29/01/2022

Paris dans la littérature yiddish : une anthologie (sur Zoom)

Conférence de Natalia Krynicka.

Ville de rêves et de dure réalité, lieu de passage et terre d’exil, espace étranger et familier : Paris apparaît dans la poésie yiddish sous de multiples facettes. De nombreux écrivains yiddish l’ont imaginé de loin, y ont séjourné ou vécu, pour ensuite l’évoquer dans leurs oeuvres.

La Maison de la culture yiddish a récemment entamé un projet inédit de grande envergure : rassembler ces poèmes dans une anthologie numérique. Sur la page web “Paris dans la littérature yiddish : une anthologie / Pariz in der yidisher literatur : an antologye”, on trouve d’ores et déjà une centaine de textes de 26 poétesses et poètes.

3/02/2022

Les landsmanshaftn, sociétés d’originaires : conférence de Philippe Boukara (en présentiel)

Partout où ils ont émigré à travers le monde, les Juifs d’Europe centrale et orientale se sont regroupés, à la première génération, en fonction de leur localité ou région d’origine, ou encore d’affinités; professionnelles, idéologiques ou autres. Ainsi s’est créé un tissu associatif qui prolongeait la communauté très structurée dont ils étaient issus, tout en facilitant l’intégration dans leur pays d’accueil. L’entraide matérielle allait de pair avec une intense activité culturelle, reflétant leur identité originale. On explorera pendant cette séance la trajectoire historique et géographique de cette expérience, qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

5/02/2022

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : les archives Hersh Fenster, 1/2 (en présentiel)

Les archives Fenster, 1ère partie : Hersh Fenster anarchiste

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, Hersh Fenster, journaliste, écrivain et amateur d’art, a consacré tous ses efforts à l’édition et la publication en yiddish d’un livre monument sur les artistes de l’École de Paris déportés depuis la France : Undzere farpaynikte kinstler (1951). Les archives Fenster sont conservées à la Bibliothèque Medem et au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (MAHJ).

À 16h30 : conservatrice au MAHJ, Pascale Samuel a été à l’initiative de la traduction française du livre de Hersh Fenster Nos Artistes martyrs (MAHJ/Hazan, 2021). Elle parlera de ce projet, en lien avec les deux expositions organisées par le musée en 2021, « Paris pour école », et « Hersh Fenster et le shtetl perdu de Montparnasse ».

À 17h : amoureux des arts, des lettres et du yiddish, Hersh Fenster était aussi un homme d’action et de convictions. À travers les archives de l’écrivain et les documents de la bibliothèque Natalia Krynicka, conservatrice à la Bibliothèque Medem, évoquera ses liens avec le mouvement anarchiste.

17/02/2022

Le sport dans les communautés juives de France (1900-1950) : le cas des clubs communistes (en présentiel et sur Zoom)

Conférence d’Etienne Pénard

Contrairement aux Juifs d’Allemagne, de Pologne, d’Angleterre ou de Hongrie, les Juifs de France restent pendant plusieurs décennies imperméables au développement des pratiques sportives. Ce n’est en effet que dans l’entre-deux-guerres qu’ils s’emparent réellement du fait sportif. Les premières pratiques institutionnalisées naissent au sein de mouvements de jeunesse au début des années 1920. Des clubs juifs se créent ensuite à l’aube des années 1930, d’abord autour des valeurs sionistes (les clubs Maccabis), puis communistes. C’est dans ce contexte que naît le Yiddishe Arbeiter Sporting Club (YASC ou YASK). Il est créé en 1929 par des Juifs ashkénazes immigrés et enfants d’immigrés d’Europe centrale et orientale. Il est constitué en grande majorité de yiddishophones ouvriers, certains ne parlant pas ou presque pas le français. C’est donc un club populaire, pauvre et constitué essentiellement de Juifs immigrés qui se développe peu à peu dans les années 1930. Il associe progressivement ses combats politiques et sociaux à d’autres clubs juifs communistes : le Club populaire et sportif du 10ème arrondissement (avec lequel il fusionne après la guerre) ou encore l’Étoile juive. L’objectif de cette conférence est donc de présenter la spécificité et l’originalité de la pratique sportive des Juifs de France dans la première moitié du 20ème siècle en s’attardant plus particulièrement sur les clubs d’obédience communistes.

Etienne Pénard est maître de conférence à l’Institut de formation en éducation physique et sports d’Angers (IFEPSA). Ses travaux portent sur l’histoire du corps et des pratiques sportives dans les communautés juives de France dans la première moitié du 20ème siècle.

Pour visionner la conférence sur le site AKADEM cliquer ici.

10/03/2022

Yidish oyf der tsung : visiter Paris (en présentiel)

Animé par Régine Nebel et Sharon Bar-Kochva.

Le cours de conversation Yidish oyf der tsung (« le yiddish sur le bout de la langue ») est animé par Régine Nebel et les différents enseignants de la Maison de la culture yiddish. Chaque séance est consacrée à un thème pour lequel un vocabulaire est fourni à l’avance dès l’inscription. Savoir lire le yiddish est indispensable.

12/03/2022

De Paris à Buenos Aires : conférence d’Alan Astro (en présentiel)

Conférence de Alan Astro à propos de son livre Autour du yiddish : de Paris à Buenos Aires (préface : Henri Raczymow).

Cet ouvrage se penche sur des œuvres littéraires en yiddish produites en France et en Amérique latine avant, durant et après la Shoah, et nous fait entendre des échos de cette langue chez des écrivains d’expression française et espagnole. Le lecteur rencontrera des œuvres de fiction d’auteurs immigrés de Pologne à Paris, notamment Wolf Wieviorka et Oser Warszawski, des nouvelles de Mordkhe Alperson chroniquant la vie des colonies agricoles juives d’Argentine ainsi que certains noms familiers : Guillaume Apollinaire, Jorge Luis Borges et Élie Wiesel, qui ont tous intégré des motifs yiddish dans leur imaginaire.

13/03/2022

Le cimetière juif de Bagneux, un lieu plein de vies : visite guidée (en présentiel)

Stèles sculptées ou toutes simples, tombes de gens célèbres ou de Yidn fun a gants yor (gens ordinaires), tombes individuelles, caveaux de famille ou de landsmanshaftn (sociétés de secours mutuel), toutes racontent des chapitres de la vie juive en France depuis le XIXe siècle.

Déchiffrant inscriptions et décors, Sharon Bar-Kochva (enseignante et bibliothécaire à la MCY) mènera les participants à travers les carrés juifs, riches d’histoire et d’anecdotes.

26/03/2022

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : les archives Hersh Fenster, 2/2 (en présentiel)

Les archives Fenster, 2ème partie : Hersh Fenster et les artistes

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, Hersh Fenster, journaliste, écrivain et amateur d’art, a consacré tous ses efforts à l’édition et la publication en yiddish d’un livre monument sur les artistes de l’École de Paris déportés depuis la France : Undzere farpaynikte kinstler (1951). Les archives Fenster sont conservées à la Bibliothèque Medem et au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (MAHJ).

La traduction française du livre de Hersh Fenster, Nos Artistes martyrs, a été publiée par les éditions du MAHJ/Hazan (2021) avec le concours de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem.

À 16h30 : Rencontre avec Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg, traductrices de Nos Artistes martyrs de Hersh Fenster.

À 17h : Hersh Fenster a cotoyé de nombreux artistes de l’École de Paris. Ses archives conservées à la Bibliothèque Medem recèlent de précieuses informations sur eux. Natalia Krynicka, conservatrice de la Bibliothèque Medem, nous les fera découvrir, mettant en lumière les relations de l’écrivain avec des personnalités au parcours étonnant.

21/04/2022

Yiddish Paris – Staging Nation and Community in Interwar France : conférence de Nick Underwood (en anglais, sur Zoom)

Nick Underwood, Yiddish Paris – Staging Nation and Community in Interwar France (Indiana University Press, mars 2022)

Dans l’entre-deux-guerres, les yiddishophones venus d’Europe orientale ont favorisé l’émergence en France d’un Paris yiddish qui s’est distingué d’autres diasporas yiddish et juives par sa conception de lui-même et de ses relations avec le pays d’accueil.

Nick Underwood montrera comment les acteurs culturels pour la plupart de gauche ont fondé nombre d’organisations et institutions dans des domaines variés, et ont, notamment en créant des liens avec des intellectuels français du même bord, donné une « tonalité » française au groupe tout en maintenant son existence dans un pays qui exigeait l’assimilation.

Docteur en histoire, spécialiste du monde juif, Nick Underwood est professeur adjoint au Department of History and Berger-Neilsen Chair of Judaic Studies (The College of Idaho).

26/06/2022

Chasse au trésor au Pletsl ! (en présentiel)

An oytser, khevre… Pletsl !

Dans le cadre du Festival des cultures juives.

Une activité proposée et organisée par un groupe d’élèves des cours de yiddish.

En solo, en duo, en famille, rejoignez-nous dans cette aventure et ce voyage dans le temps, des surprises vous attendent à chaque coin de rue. Ensemble nous allons retrouver les commerces disparus et les objets oubliés, les personnalités du monde yiddish passées par là, les petits vendeurs de journaux… et cette langue yiddish qui nous est chère.

1/10/2022

Notre langue d’intérieur (en présentiel)

« J’ai longtemps pensé que le yiddish était une langue d’intérieur, comme des chaussons ou une robe de chambre. »

Projection du DVD Notre langue d’intérieur, réalisé par Flore Taguiev et Samuel Jouglet-Marcus, suivie d’une rencontre avec Talila, Teddy Lasry et Flore Taguiev. Présentation du livre Notre langue d’intérieur paru récemment à l’Antilopoche.

Conversation animée par Gilles Rozier.

8/10/2022

Conférence : Peretz Markish : l’avant-garde yiddish à Paris (sur Zoom)

Conférence de Natalia Krynicka

Dans l’entre-deux-guerres, suite aux vagues d’immigration, Paris connaît une intense vie culturelle yiddish et nombre d’écrivains et d’artistes y séjournent plus ou moins longtemps.

L’une des figures majeures de la poésie yiddish, Peretz Markish (1895-1952), né en Ukraine, passe lui aussi par Paris. Il y publie en 1924 avec l’écrivain Oser Warszawski le second numéro de la revue littéraire et critique Khalyastre (La Bande), magnifique exemple de ces publications d’avant-garde yiddish auxquelles contribuaient des artistes de toutes disciplines, tel, ici, Marc Chagall.

Natalia Krynicka évoquera le parcours hors norme de Peretz Markish et sa vie bouillonnante à Paris.

20/10/2022

Conférence : Quand le Paris juif a appris l’assassinat des écrivains yiddish d’URSS (hybride : sur Zoom et en présentiel)

Conférence de Philippe Boukara

Clôture de la saison La littérature yiddish en Union soviétique : 70e anniversaire du 12 août 1952

La littérature yiddish soviétique a eu un grand rayonnement dans le monde, bien au-delà des milieux communistes. Sa suppression brutale, en 1948, a été connue, par étapes, seulement après la mort de Staline en 1953. Ce fut le début du long déclin de l’influence communiste en milieu juif.

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain et coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

17/11/2022

Rencontre avec Annette Wieviorka

Tombeaux : Autobiographie de ma famille, (Éditions du Seuil, Fictions et Cie, septembre 2022)

Prix Femina essai 2022

À la suite du décès d’une tante sans descendance, Annette Wieviorka réfléchit aux traces laissées par tous les êtres disparus qui constituent sa famille, une famille juive malmenée par l’Histoire.

Dans un récit en forme de tombeaux de papier, l’historienne adopte un ton personnel, voire intime, et plonge dans les archives, les généalogies, les souvenirs directs ou indirects. C’est ainsi que des personnages très attachants et un monde disparu retrouvent vie, par la grâce d’une écriture sensible et précise.

Annette Wieviorka, directrice de recherche honoraire au CNRS, spécialiste mondialement reconnue de l’histoire de la Shoah, dialoguera avec Gilles Rozier, éditeur et écrivain.

2023

28/01/2023

La Bibliothèque Medem ouvre ses portes : le Livre d’Or de l’Amicale de Minsk-Mazowiecki (en français, en présentiel)

Présentation du Livre d’Or de l’Amicale des Enfants de Minsk-Mazowiecki et Environs par Zysla Morgensztern-Belliat et Fanny Edelman-Barbaray

Initié en 1955, orné de riches enluminures et calligraphies, cet ouvrage de 151 pages retrace l’histoire de la vie et de l’extermination de cette communauté juive de Pologne. Il témoigne aussi de plusieurs décennies d’existence de ses survivants en France.

Le deuil et la renaissance, la grande histoire et l’histoire des familles, les récits personnels et littéraires en yiddish, en français et en anglais, s’entremêlent dans cet ensemble, rare exemple de ce qu’une landsmanshaft a pu faire pour assurer la transmission de son passé et de son esprit.

3/06/2023

Des larmes aux rires : la Commission centrale de l’enfance (en français, en présentiel)

Des larmes aux rires : la Commission centrale de l’enfance de Serge Bianchi, Jo Kastersztein et Zoé Grumberg (éditions Le Cherche Midi/AACCE, 2022)

Créée par l’Union des Juifs pour la résistance et l’entraide dans le but de retrouver les enfants juifs cachés et de prendre soin des orphelins, la Commission centrale de l’enfance a accueilli plus de 700 enfants dans des foyers et offert à des milliers de jeunes des activités dans des patronages et des colonies de vacances. Pendant plus de quarante ans, des militants et des éducateurs enthousiastes ont pratiqué une pédagogie originale permettant à toute une génération de devenir des citoyens français et, pour beaucoup, d’acquérir un bagage culturel ouvrant à une réelle progression sociale.

Pour retracer cette aventure unique, Suzon Pikorki, présidente des Amis de la CCE, s’entretiendra avec deux des auteurs membres de l’association, l’historien Serge Bianchi, et le psychosociologue Jo Kasterstein, ainsi qu’avec Michel Sztulzaft (l’un des vice-présidents).

Quelques extraits vidéos du spectacle de David Lescot La Commission centrale de l’enfance raconteront cette même histoire vue sous un jour différent par la génération d’après…

7/10/2023

Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish (en français, en présentiel)

Inauguration de la saison culturelle 2023-2024

Dans l’entre-deux-guerres, Paris et Berlin ont compté parmi les plus importants centres de l’immigration juive d’Europe orientale. Métropoles culturelles, elles avaient un attrait particulier pour les écrivains, les artistes et les chercheurs yiddishophones. Plusieurs institutions culturelles yiddish y ont été fondées et de nombreux acteurs culturels s’y sont établis ou y ont séjourné. Les deux villes ont joué un rôle important dans l’essor de l’avant-garde yiddish pendant les années 1920, dans le développement du courant yiddishiste et, plus généralement, ont constitué un point d’ancrage de la culture yiddish en Europe occidentale.

Lieux de vie, lieu de transit entre l’Europe orientale et les Amériques, ou simples destinations de voyage, Berlin et Paris ont été des plaques tournantes pour la communauté intellectuelle yiddish. Fait remarquable, les acteurs culturels yiddish circulaient constamment entre les deux villes, avaient des projets communs et entretenaient des liens étroits.

Première manifestation de cette ampleur consacrée à la culture yiddish à Paris et Berlin dans l’entre-deux-guerres, la saison illustre les liens et les échanges entre les deux villes par une exposition, des conférences, des concerts, des films, un cabaret, des séminaires de littérature, etc.

15h : Vernissage de l’exposition Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

15h30 : Conférence inaugurale de Natalia Krynicka, conservatrice de la Bibliothèque-Médiathèque Medem

7/10/2023

Les revues yiddish d’avant-garde à Paris et à Berlin : conférence d’Arnaud Bikard (en français, en présentiel)

Conférence d’Arnaud Bikard, maître de conférence en langue et culture yiddish à l’INALCO.

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Dans l’entre-deux-guerres, âge d’or des avant-gardes yiddish, ont fleuri de nombreuses publications fondées par des figures emblématiques tel Perets Markish qui avaient à cœur de réunir dans des domaines variés la qualité du contenu et la beauté de la forme. À Paris et Berlin ont été édités quelques-unes des revues les plus remarquables : Milgroym (Grenade, Berlin 1922-24), Khalyastre (La Bande, Varsovie et Paris 1922-24), Albatros (Varsovie et Berlin, 1922-23) et Literarishe revi (Revue littéraire, Paris, 1926). Parmi leurs contributeurs, les artistes Marc Chagall et Issachar Ber Ryback ou les écrivains Dovid Bergelson et Oser Warszawski.

19/10/2023

Paris et Berlin à travers la presse yiddish de Varsovie et de New York : conférence (en yiddish, sur Zoom)

Conférence en yiddish d’Eliezer Niborski

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

À partir des reportages, impressions, récits de voyage, publicités, etc. publiés dans la presse yiddish de Varsovie Haynt, Moment, Folkstsaytung, Literarishe Bleter, etc.) et de New York (Forverts, Der tog, Morgn Frayheyt, etc.) se dessinent de passionnants portraits des deux villes et de leurs habitants. Mais aussi, apparaissent, clairement ou par allusions, la façon dont Parisiens et Berlinois, juifs et non juifs, se perçoivent les uns les autres. Les clichés apportent leur touche amusante et/ou irritante en contrepoint à la richesse des informations et des nuances.

Eliezer Niborski est enseignant de yiddish, lexicographe, collaborateur de l’Index de la presse yiddish.

16/11/2023

Daniel Tsharni, l’ambassadeur yiddish (en français, sur Zoom)

Conférence d’Akvilė Grigoravičiūtė

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Poète et journaliste né en Belarus, Daniel Tsharni (1888–1959) fut une figure importante de la vie culturelle yiddish au XXe siècle. Actif dans divers milieux littéraires de par le monde, qualifié d’“ambassadeur yiddish de l’Europe”, il nous en a laissé de précieux témoignages, en particulier sur les cercles intellectuels de Berlin où il séjourna entre 1922 et 1934.

Diplômée de l’université de Vilnius et de Paris-Sorbonne, Akvilė Grigoravičiūtė est chercheuse en littérature yiddish.

18/11/2023

Mordkhe Litvine le traducteur : conférence (en français, en présentiel)

Conférence de Sharon Bar-Kochva

Après-midi Mordkhe Litvine, citoyen européen

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Né en 1903 à Siauliai, en Lituanie à l’époque sous domination russe, Mordkhe Litvine, de son vrai nom Mordkhe Bojarski, fait ses études universitaires à Berlin dans les années 1920. Après la prise du pouvoir par les nazis, fuyant les persécutions, il gagne Paris en 1939. Pendant l’Occupation, il participe à la Résistance dans le Sud-Ouest de la France.

Après la guerre, revenu à Paris, il publie ses traductions yiddish de la littérature française dans de nombreuses revues et journaux, dont Oyfsnay (De nouveau), dont il est l’un des rédacteurs.

Véritable érudit, importante figure intellectuelle dans la communauté juive française, Mordkhe Litvine aura contribué grandement au renouveau des études yiddish en France.

Passionné par Baudelaire, Mordkhe Litvine a aussi été l’auteur d’une monumentale anthologie, Frantseyzishe poezye : iberzetsungen un komentarn (Poésie française : traductions et commentaires, Paris, 2 vol., 1968, 1986).

Mettant en lumière tout l’art et la sensibilité d’un traducteur qui n’a eu de cesse de diffuser les auteurs français dans le monde yiddishophone, Sharon Bar-Kochva donne aussi à voir autrement des poèmes que l’on croyait connaître.

Chercheuse et enseignante, Sharon Bar-Kochva a consacré son mémoire de maîtrise à la traduction en yiddish par Mordkhe Litvine des Fleurs du Mal de Baudelaire.

18/11/2023

Projection : interview de Mordkhe Litvine (en yiddish, en présentiel)

Après-midi Mordkhe Litvine, citoyen européen

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Né en 1903 à Siauliai, en Lituanie à l’époque sous domination russe, Mordkhe Litvine, de son vrai nom Mordkhe Bojarski, fait ses études universitaires à Berlin dans les années 1920. Après la prise du pouvoir par les nazis, fuyant les persécutions, il gagne Paris en 1939. Pendant l’Occupation, il participe à la Résistance dans le Sud-Ouest de la France.

Après la guerre, revenu à Paris, il publie ses traductions yiddish de la littérature française dans de nombreuses revues et journaux, dont Oyfsnay (De nouveau), dont il est l’un des rédacteurs.

Véritable érudit, importante figure intellectuelle dans la communauté juive française, Mordkhe Litvine aura contribué grandement au renouveau des études yiddish en France.

Mordkhe Litvine a été interviewé par Yitskhok Niborski, à Paris, entre le 23 juillet 1989 et le 28 mai 1990. Des extraits de cette interview-fleuve tirent les fils conducteurs de l’oeuvre de Mordkhe Litvine et de son histoire personnelle entre la Lituanie, l’Allemagne et la France.

25/11/2023

Bibliothèque Medem ouvre ses portes (en français, en présentiel) : Zalman Shneour, l’écrivain qui chantait

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Zalman Shneour (en yiddish Zalmen Shneyer, 1886-1959), ne se contenta pas d’être l’auteur de grandes œuvres tel Shklover Yidn (Oncle Uri et les Siens). Son poème , « Margaritkelekh », publié pour la première fois en 1910 à Paris sous le titre « Tra-la-la-la », a rencontré un succès international. Lui-même chantait en yiddish et en russe.

Natalia Krynicka, conservatrice de la Bibliothèque-Médiathèque Medem, fera découvrir au public la diversité des éditions d’une œuvre qui voyagea autant que son auteur, et une dizaine d’enregistrements de l’auteur réalisés à New York et Los Angeles entre 1950-1957.

7/12/2023

Soghomon Tehlirian et Sholem Schwartzbard, les deux vengeurs : conférence (en français, sur Zoom)

Conférence de Tal Hever-Chybowski

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

« J’ai tué un homme, mais je ne suis pas un assassin », déclare lors de son procès à Berlin en 1921 Soghomon Tehlirian qui exécuta Talaat Pacha, le principal organisateur du génocide arménien.

Cinq ans plus tard, c’est au tour du poète juif Sholem Schwartzbard, qui exécuta Simon Petlioura, responsable des pogroms de 1919 en Ukraine, de s’expliquer sur son geste.

Deux histoires hors du commun, deux identités, deux récits différents et semblables, deux peuples massacrés : les deux affaires se font écho, cherchant déjà à dénoncer les crimes contre l’humanité et à obtenir justice.

Tal Hever-Chybowski éclairera le contexte historique, les motivations et les conséquences de ces actes de violence qui suscitèrent de vives réactions au sein de la communauté juive et nourrirent de nombreux débats dans les médias et la littérature yiddish de l’époque. À travers les réponses de la presse et du monde littéraire à ces événements, la conférence explorera leur perception et leur discussion au sein de la culture yiddish.

Tal Hever-Chybowski (doctorant en histoire à l’université Humboldt de Berlin) est le directeur de la Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem.

21/12/2023

Promenade virtuelle à travers le Paris yiddish des années 1920 et 1930 (en français, sur Zoom)

Conférence illustrée de Natalia Krynicka

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Dès la fin du XIXe siècle, les Juifs d’Europe orientale chassés par la misère, les pogroms et les guerres, séjournèrent ou s’installèrent à Paris. Écrivains et artistes y vinrent en nombre. Dans l’entre-deux-guerres, la vie yiddish battait son plein dans la capitale.

Natalia Krynicka, conservatrice de la Bibliothèque – Médiathèque Medem et enseignante, nous emmènera à la découverte des lieux mythiques ou méconnus du Paris yiddish.

2024

18/01/2024

The tormented destiny of a Yiddish encyclopedia : Lecture by Barry Trachtenberg (in English, via Zoom)

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Au début des années 1930, à Berlin, en Allemagne, un groupe d’intellectuels juifs d’Europe de l’Est se lance dans un projet visant à transformer la vie de millions de juifs yiddishophones dans le monde. Leur objectif est de publier une encyclopédie populairede connaissances générales en langue yiddish, l’ Algemeyne entsiklopedye (Encyclopédie générale), qui servirait de pont vers le monde moderne et de guide pour aider ses lecteurs à s’y orienter. Peu après sa création, l’arrivée au pouvoir d’Hitler contraint ses rédacteurs à s’enfuir à Paris. La portée et la mission du projet changeront à plusieurs reprises avant que les derniers volumes ne soient publiés à New York en 1966.

Professeur d’histoire juive à l’université Wake Forest (États Unis), Barry Trachtenberg est l’auteur de The Holocaust & the Exile of Yiddish : A History of the Algemeyne Entsiklopedye (Rutgers, 2022). Il retracera la saga complexe de l’Algemeyne entsiklopedye et de ses rédacteurs alors que leur principal public, les Juifs d’Europe de l’Est, était confronté à la persécution et au génocide, puis au défi de se réinstaller dans les premières décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale. À travers le destin de l’ouvrage se dessinent les controverses ayant le monde juif ainsi que l’enjeu de la continuité de la culture yiddish et de sa voie vers l’avenir.

1/02/2024

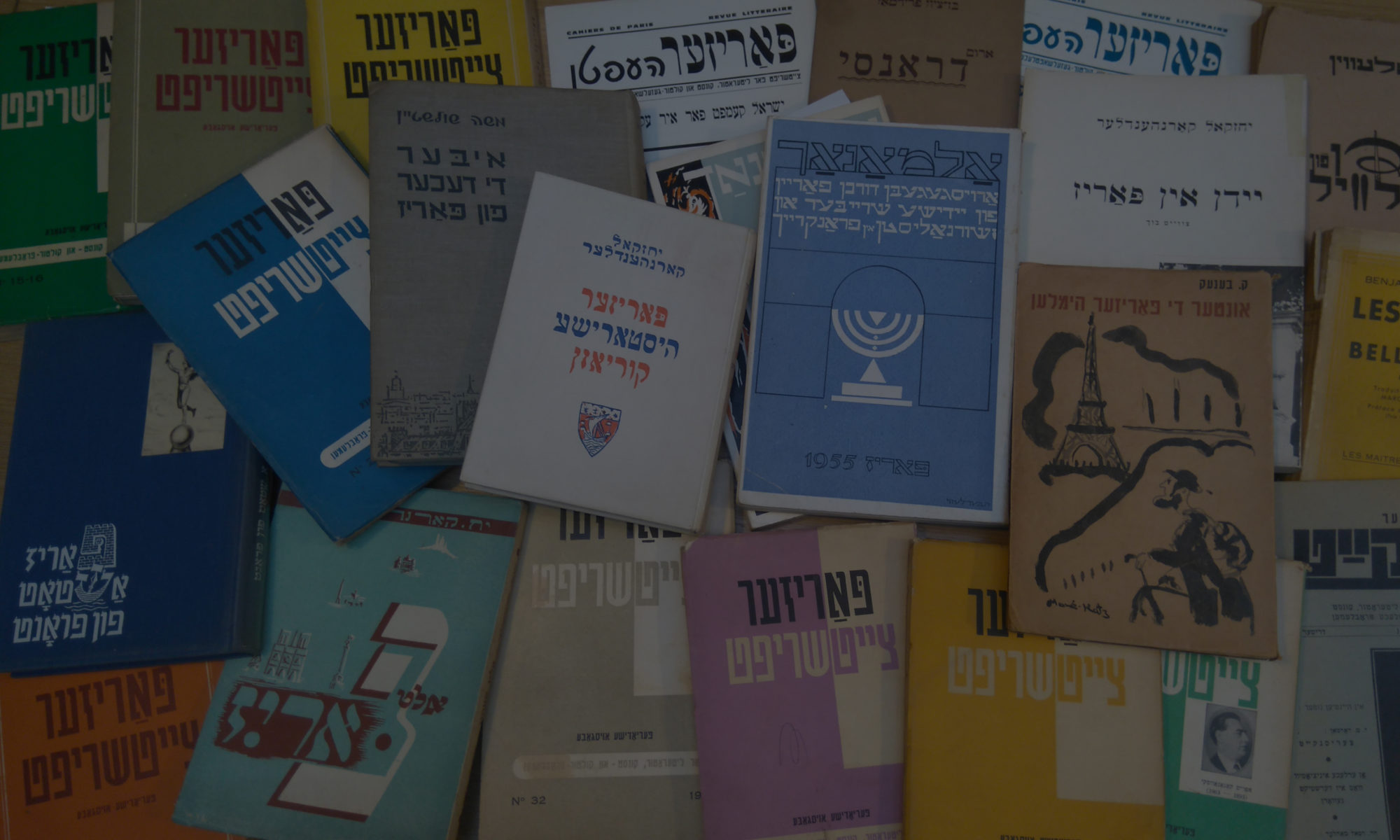

Yidishe druker in Pariz un Berlin : referat (af yidish, durkh Zoom)

Les imprimeurs yiddish à Paris et Berlin : Conférence de Natalia Krynicka (en yiddish, sur Zoom)

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Berlin représente souvent la première étape pour les intellectuels juifs qui fuient les pogromes en Europe orientale. Après la première guerre mondiale, la métropole, en proie à une crise économique, offre des tarifs concurrentiels pour lʼédition. À Paris, au cours des différentes vagues migratoires, s’est constituée une importante communauté yiddishophone. Dans l’entre-deux-guerres la capitale compte nombre d’artistes et d’écrivains yiddish, les courants idéologiques bouillonnent. Les imprimeries sortent livres, périodiques et brochures. Dans les deux villes leurs catalogues reflètent l’histoire intellectuelle et artistique yiddish du XXe siècle. Les imprimeurs, qui font alors parfois office d’éditeurs, participent à cette histoire.

Natalia Krynicka est conservatrice de la Bibliothèque-Médiathèque Medem (Maison de la culture yiddish).

3/02/2024

Lecture-performance en musique : « Mannequins », de Debora Vogel, en hommage à Batia Baum (en présentiel)

En français et yiddish

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Écrivaine, essayiste, philosophe et critique d’art, Debora Vogel (1900 Galicie, aujourd’hui Ukraine – 1942, ghetto de Lviv) fait partie des représentants les plus radicaux du modernisme yiddish et polonais. Inspirés par le cubisme, le constructivisme, entre autres, ses poèmes et “collages” littéraires, aux images et couleurs toujours inattendus, sont empreints de mélancolie.

L’œuvre de Vogel, qu’elle soit littéraire ou philosophique, se nourrit d’une expérience sensuelle de l’espace urbain.

La lecture invite à la découverte de cette artiste fascinante au cours d’une promenade à travers ses espaces créatifs qui s’étendent entre Paris, Berlin, New York, Stockholm et Lviv.

C’est aussi l’occasion de célébrer la parution en édition bilingue yiddish-français du recueil Figures du jour – Mannequins, de Debora Vogel, traduit par Batia Baum (éditions La Barque, juillet 2023).

Lecture-performance de Karolina Szymaniak (professeure assistante au département d’études juives de l’université de Wrocław, enseignante de littérature yiddish).

Lectures en français : Talila.

Musique de et par Nicolas Dupin et Bastien Hartmann.

29/02/2024

Dovid Eynhorn, poète et penseur politique : conférence d’Agnieszka Wierzcholska (en français, sur Zoom)

Dans le cadre de la saison Paris-Berlin, un trait d’union pour la diaspora yiddish

Surtout connu comme poète, Dovid Eynhorn (1886 – 1973) était aussi un observateur perspicace de son temps. Ses textes journalistiques, ses analyses parfois audacieuses mais pertinentes furent publiés dans les principaux journaux yiddish. Lors de cette conférence on suivra le parcours transnational d’un intellectuel qui vécut à Vilnius, Berne, Varsovie, Berlin et Paris et finalement New York, et qui tout au long de sa vie écrivit sur les sociétés qui l’entouraient, sur les phénomènes de dissolution des démocraties, les espoirs et les déceptions du socialisme, et sur ce que cela signifiait d’être juif en Europe dans les années 1920 et 1930. Réfugié à New York en 1940, il continua à écrire – désormais sur le Génocide et sur l’avenir du yiddish.

Historienne, Agnieszka Wierzcholska a travaillé sur l’histoire des juifs polonais et sur le Génocide et a notamment publié en allemand un livre sur la micro-histoire d’une ville en Pologne, dont la moitié des habitants étaient juifs avant 1939 (Souvenirs et pierres. Vivre et mourir dans une ville polono-juive: Tarnów 1918-1945, Schöningh/Brill, 2022). En 2021-2022, chercheuse à l’Institut historique allemand à Paris, elle a développé un projet sur Dovid Eynhorn.

17/03/2024

The Yiddish Theatre World of Interwar Berlin and Paris : lecture by Nick Underwood (in English, via Zoom)

Le monde du théâtre yiddish dans le Berlin et le Paris de l’entre-deux-guerres : Conférence de Nick Underwood.

Il fut un temps où le théâtre yiddish rayonnait dans le monde entier. Si Vilnius, Varsovie, New York, en étaient des hauts lieux, dans le Paris et Berlin de l’entre-deux-guerres, s’épanouirent nombre de courants d’avant-garde qui furent propices à la floraison de productions théâtrales yiddish aux mises en scène novatrices, voire révolutionnaires.

Nick Underwood explorera ce monde bouillonnant afin de mettre en lumière les contributions de ces villes au développement d’une riche culture théâtrale et d’un théâtre yiddish de grande qualité.

Professeur d’histoire et titulaire d’une chaire d’études judaïques au College of Idaho (États-Unis), Nick Underwood est l’auteur de Yiddish Paris: Staging Nation and Community in Interwar France (Indiana University Press, 2022). Il a également contribué à l’ouvrage Histoire juive de la France (Albin Michel, 2023).

2/05/2024

La résistante et l’enfant : projection (en français, en présentiel)

La résistante et l’enfant, documentaire de Jean Barat (2024), 80 mn

La résistante, c’est Eva Golgevit, née en 1912 à Lodz, émigrée en France où elle s’engage dans la section juive de la MOI avant d’être arrêtée par la police française et déportée au camp d’Auschwitz, dont elle reviendra. L’enfant, c’est Jean, son fils, qu’elle cache après avoir réchappé à la rafle du Vel d’Hiv. Le film entrecroise le témoignage filmé dans les années 2000 d’Eva qui livre un récit passionnant sur l’avant-guerre, la résistance et la déportation, avec celui de Jean qui raconte aujourd’hui la séparation, sa survie, les retrouvailles et le lien indéfectible qui l’unissait à sa mère : le chant yiddish, dont il n’a de cesse de transmettre la diversité et la beauté.

En présence de Jean Barat, réalisateur, et de Jean Golgevit, violoniste, compositeur et chef de chœur.